sonstige Technik

sonstige Technik

- http://www.militaertechnik-der-nva.de

- http://www.militaerverein.de

- http://www.pib-11.de

- http://de.wikipedia.org

- http://www.feldkuechencenter.de

- http://www.nva-fahrzeuge.de

- http://www.vebschneidwaren.npage.de

- http://www.waffeninfo.net

- http://www.ddr-nva-galerie.de

- http://www.bajonett.at

- http://ch-hoeltge.de

- http://www.ifa-dienst.de

- http://www.panzerkutscher.de

- http://www.modell-art.de

- http://www.t-72.de

- http://www.nva-forum.de/nva-board/index.php

RKE

Rundfunk – Kino – Einrichtung (RKE)

Die Rundfunk-Kino-Einrichtung 75 (RKE 75) dient der Unterstützung der politischen Arbeit unter Garnisons- und Gefechtsbedingungen. Die RKE war ein Gefechtsfahrzeug.

Die RKE 75 ermöglicht:

a] die Beschallung von Räumen und im Freien unter Verwendung verschiedener Tonquellen

b] die elektroakustische Übertragung im Stand und in der Bewegung

c] die Wiedergabe von 16-mm-Filmen

d] den Empfang von Rundfunk- und Fernsehsendungen

e] die magnetische Tonaufzeichnung auf Kassette

f] die Ausführung von Fotoaufnahmen und Fotolaborarbeiten

g] die Kleinvervielfältigung von Vorlagen nach dem Flächenumdruckverfahren

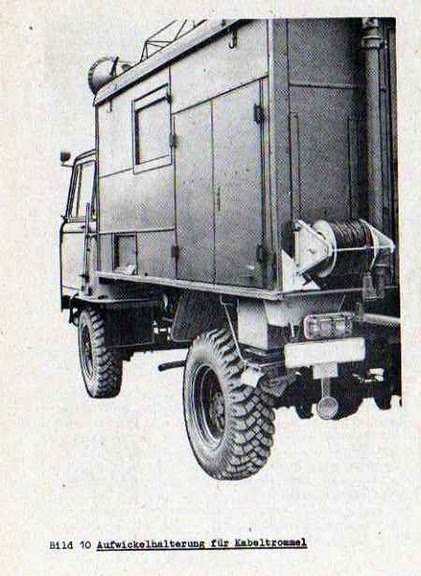

a] Basisfahrzeug Robur LO 2002 A mit Einheitskoffer Typ A

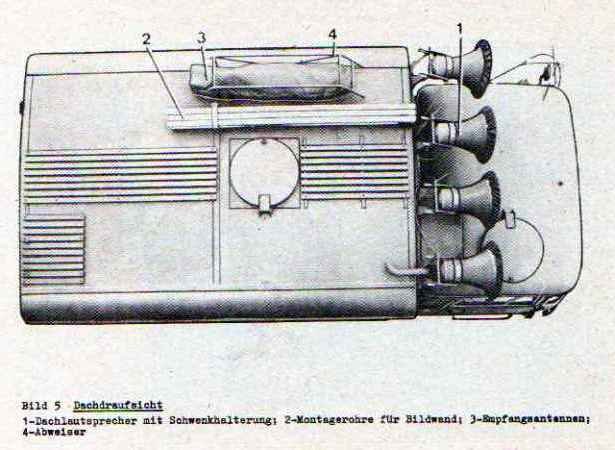

b] Verstärkerleistung gesamt 200 VA

c] Lautsprecher

– Druckkammerlautsprecher 4 Stück je 50 VA

– Außentonsäule 4 Stück je 25 VA

d] Mikrofonausrüstung

– dynamische Mikrofone 5 Stück

– dynamische Sprechgarnituren 2 Stück

e] Tonaufzeichnungs- und Widergabetechnik

– Radiorecorder 1 Stück

– Spulentonbandgeräte 2 Stück

– Auto-Kassettenrecorder (bis 1980 ) 1 Stück

f] Fernsehempfangstechnik

– Kofferfernsehgerät 4 Stück

g] Filmwiedergabeausrüstung

– Filmwiedergabeanlage 16 mm (Lichtton) 2 Stück

h] Fotoausrüstung

– Kleinbildkamera 24 mm x 36 mm

– Fotolaborausrüstung für Nassverfahren schwarz-weiß

i] Vervielfältigungstechnik

– Kofferschreibmaschine 1 Stück

– Flächenumdrucker für Format A4 1 Stück

j] Frequenzen UKW, KW, MW, LW

k] Stromversorgung

– Netzbetrieb

– Aggregatbetrieb mit Benzin-Elektroaggregat BeET 1,6-2

– Batteriebetrieb

Allgemeines

Der RKE 75 setzt sich zusammen aus:

a] der elektroakustischen Anlage

b] der Filmwiedergabeausrüstung

c] der Antennenanlage

d] der Fernsehempfangsausrüstung

e] der Fotoausrüstung

f] der Schreib- und Vervielfältigungsausrüstung

g] der Stromversorgung

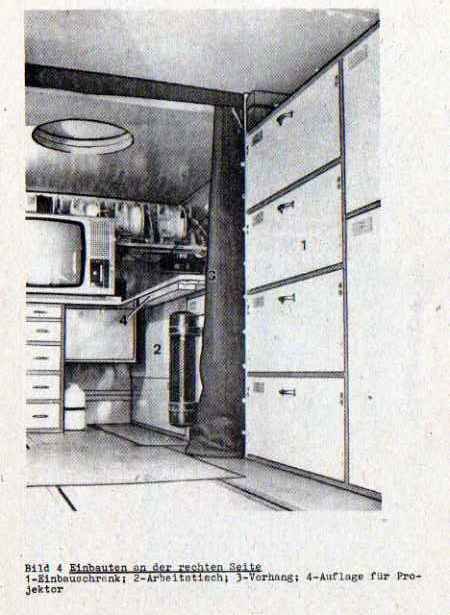

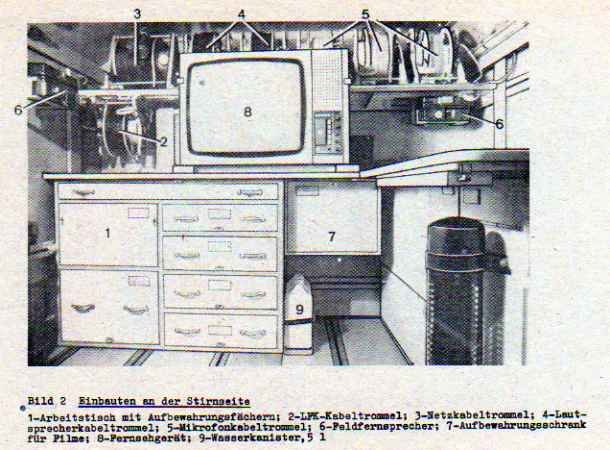

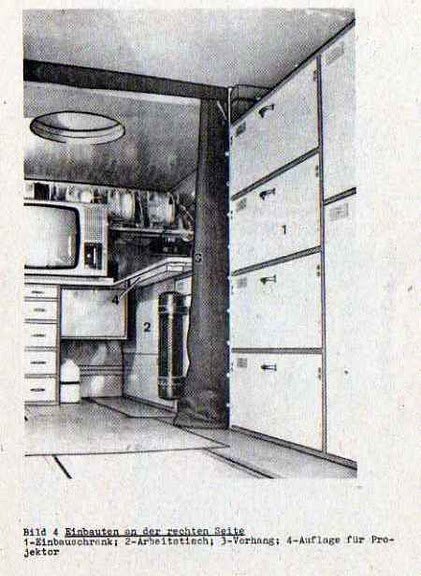

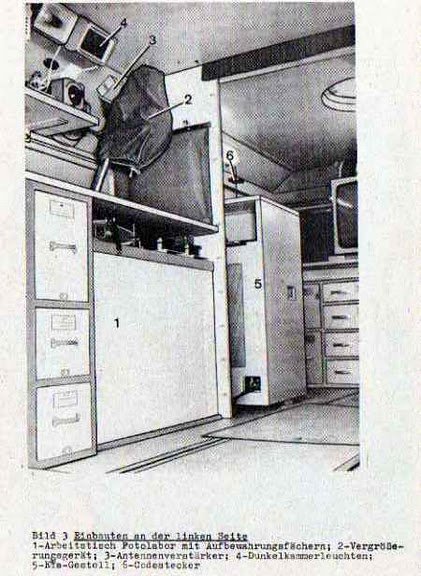

Die einzelnen Teile sind im Kofferaufbau und außerhalb des Koffers untergebracht.

Für Fotolaborarbeiten kann der hintere Teil des Kofferinnenraumes mit einem lichtundurchlässigen Vorhang abgeteilt werden. Dieser Teil des Kofferraumes ist außerdem als Sprecherkabine vorgesehen.

Das Zubehör der RKE 75 umfasst:

a] das Werkzeug und die Messgeräte

b] die Ersatzteile

c] die Zeltausrüstung (Bergzelt, Luftmatratzen, Klapphocker)

d] ein Sortiment Schallplatten

e] die Verbrauchsmittel

Die wichtigsten Baugruppen der elektroakustischen Anlage sind im Ela-Gestell EG-200-S untergebracht.

Dieses Gestell enthält:

a] 1 Vorwahlkassette VK-4-T zum Schalten von NF-Übertragungswegen

b] 1 Mischkassette MK-4 zum Mischen der ausgewählten Tonspannungsquellen

c] 1 Rundfunkkassette RK-5 zum Empfang der Rundfunksender

d] 4 Leistungsverstärker LV-50

e] 1 Tonbandgerät R 6 K (nicht auf allen RKE 75)

f] 2 Netzkassetten NK-1/24.1

g] 1 Abhörkontrollfeld zur Kontrolle der Ausgänge der 4 Leistungsverstärker und des Abhörausgangs der Mischkassette MK-4

h] 1 Anschlussfeld

i] 1 Transverter zur Stromversorgung des Plattenspielers bei Batteriebetrieb

Die Ausrüstung mit Tonbandgeräten erfolgt in 2 Varianten. Bei Ausrüstung mit 2 Reportertonbandgeräten R 6 K ist das Tonbandgerät BG 1 in den Einschubrahmen im Ela-Gestell fest montiert. Das zweite Tonbandgerät kann zusätzlich angeschlossen werden.

Bei Ausrüstung mit 2 Tonbandgeräten Spule/Netz werden diese Tonbandgeräte über Dioden- oder Überspielkabel angeschlossen.

Die Fahrerhaus-Sprechstelle dient zur elektroakustischen Übertragung während der Fahrt. An sie können ein Mikrofon und ein Autokassettenrecorder oder ein Radiorekorder angeschlossen werden.

Die 16-mm-Filwiedergabeausrüstung besteht aus:

a] 2 16-mm- Projektoren mit Zubehör

b] 1 Bildwand mit Rohrgestell und Abspannvorrichtung

c] 1 Rollbildwand

d] 1 Anpassübertrager für den Anschluss der Außentonsäulen

Antennenanlage

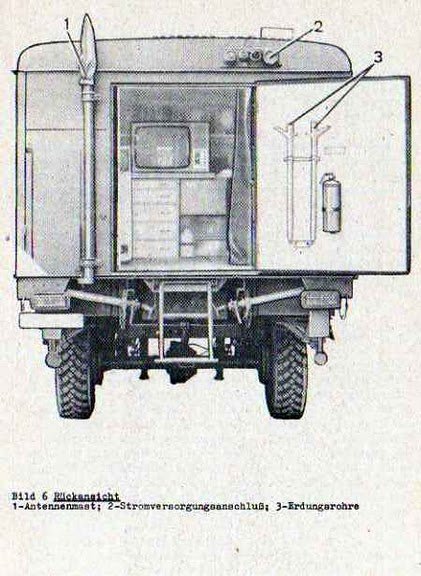

Für den Empfang der mit der Rundfunkkassette RK-5 wird eine Glasfiberantenne verwendet. Sie ist außen an der linken Fahrzeugseite auf den Antennenfuß aufzusetzen.

Z

um Betreib

en der Fernsehempfangsgeräte dienen folgende Empfangsantennen:

a) 1 Empfangsdipol für den VHF-Bereich I

b) 1 Empfangsantenne für den VHF-Bereich III

c) 1 Empfangsantenne für den UHF-Bereich IV.

Die Antennen sind am Halbteleskopmast HTM-10 zu montieren.

Fernsehausrüstung

Der Empfang von Fernsehprogrammen ist mit 4 Kofferfernsehgeräten (Norm CCIR und OIRT) möglich.

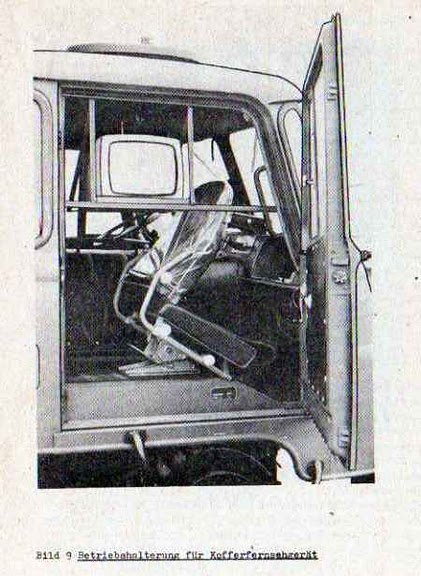

Die Kofferfernsehgeräte können im Fahrzeugkoffer, im Fahrerhaus unter Verwendung der Betriebshalterung oder abgesetzt genutzt werden.

Fotoausrüstung

Zur Foto-Labortechnik gehören Geräte und Chemikalien, mit denen das Entwickeln von Schwarz-Weiß-Filmen möglich ist. Es können Vergrößerungen bis zum Format 18 cm x 24 cm hergestellt werden.

Schreib- und Vervielfältigungsausrüstung

Zur Ausführung von Schreibarbeiten und zur Kleinvervielfältigung von Schriftmaterieal bis zum Format A 4 stehen die Kofferschreibmaschine, der Flächenumdrucker, das entsprechende Papiersortiment und Chemikalien zur Kleinvervielfältigung zur Verfügung.

Mit dem Flächenumdrucker können maximal 100 Abzüge je Vorlage hergestellt werden.

Stromversorgung

Die RKE 75 wird mit Einphasen-Wechselspannung von 220 V; 50 Hz aus dem stationären Netz oder vom mitgeführten Benzin-Elektroaggregat BeET 1,6-2 betrieben.

Mit den beiden im Bodenfach untergebrachten Betriebsbatterien (je 12 V; 84 Ah) können betrieben werden:

a] das Ela-Gestell (24 V)

b] die Kofferfernsehgeräte (12 V)

c] der Antennenverstärker (24 V)

d] der Plattenspieler (über Transverter)

|

Die Besatzung besteht aus 2 Armeeangehörigen, von denen der eine als Obermechaniker und der andere als Mechaniker/Kraftfahrer eingesetzt ist.

Die Ausbildung zum Mechaniker für Wiedergabetechnik erfolgte an der MTS „Erich Habersaath“ in Prora auf Rügen.

Dienstlaufbahnabzeichen Wiedergabemechaniker

|

Quelle: Abbildungen aus der DV A 030/1/004 "Rundfunk-Kino-Einrichtung 75 – Beschreibung und Nutzung" aus dem Jahr 1978.

Armeerundfunkempfänger (ARE)

Armeerundfunkempfänger (ARE)

„HANDBUCH FÜR POLITISCHE ARBEIT IN TRUPPENTEILEN UND EINHEITEN“:von1988

Seite 499

Die Ausrüstung entsprechend STAN…………………..

………..Der Armeerundfunkempfänger:

Der Armeerundfunkempfänger (ARE) ist zu nutzen für

– den Empfang von Sendungen der Rundfunksender der DDR.

– die Herstellung und für das Abspielen von Tonbandaufzeichnungen (Kassette).

Die in den Kompanien eingesetzten Armeerundfunkempfänger dürfen unter Objektbedingungen nur zum Abspielen von Tonbandkassetten im Rahmen der politischen Schulung, der politischen Massenarbeit und der kulturpolitischen Arbeit genutzt werden, wenn keine anderen Abspielmöglichkeiten vorhanden sind. ………………………..

ARE 71 (R 150)

- Gewicht ca. 8 kg

- Empfangsbereiche UKW, KW, MW und LW

- Kurzwellenlupe

- eingebautes Mikrofon

- Einbauinstrument für Signalstärke- und Spannungsanzeige

- Spritzwassergeschützt

- Klangregler

- Netzkabel für 220-Volt Wechselspannung

- Batteriefach für 6 Monozellen

- Buchse für externe Gleichstromversorgung 12 – 29 Volt

- 2 Originalkassetten VEB Chemiefaserwerk „Friedrich Engels“

- Anschlusskabel für Gleichstromversorgung

- Spiegelchen für die Inneninspektion des Kassettenteils

- original Bedienungsanleitung

- Wurfantenne für das Langwellenband

- „Messpunkt“

- externes Mikrofon

- externe Gleichspannungsversorgung

- externe Antenne

– Materialien für Sichtagitation

– eine kleine Wandzeitung und Ausschneidebögen, Buchstaben und Embleme

– Klein

material wie Papier, Farbpapier, Schere, Leim, Stifte, Schnüre

– Vordrucke von Arbeitsplänen für Partei, FDJ, ASV

– Spiele (Karten und Brettspiele)

– ein paar Kassetten für Aufnahmen mit dem Rekorder

– Reservebatterien für den Rekorder

– eine Liste mit dem Inhalt der Kiste (SOLL-Bestand – besonders die Bücher-Liste)

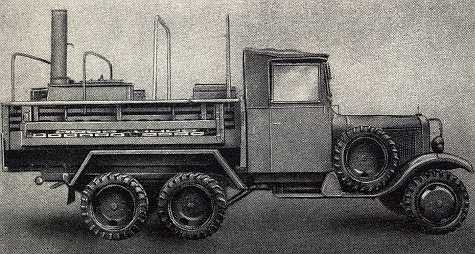

Bergeachse 6,0 t Hund

LKW 1800 auf Bergeachse Hund

LKW Ural auf Bergeachse Hund

Bautechnik

- Fertigung im Traktorenwerk ChTZ Tscheljabynsk/UdSSR bis in die 70-iger Jahre

- das Starten des 4 Zylinderdieselmotors (13580cm³ und 108 PS) erfolgt mit einem 17 PS

- 2 Zylinder 4-Takt Ottomotor

- "Eisenschwein" durch und durch, es gibt außer einigen Dichtungen und den Scheiben fast keine Teile die nicht aus Eisen sind

- Komfort? Was ist Komfort??

Quelle: http://www.militaerverein.de

Quelle: http://www.militaerverein.de

Quelle: http://www.militaerverein.de

Quelle: http://www.militaerverein.de

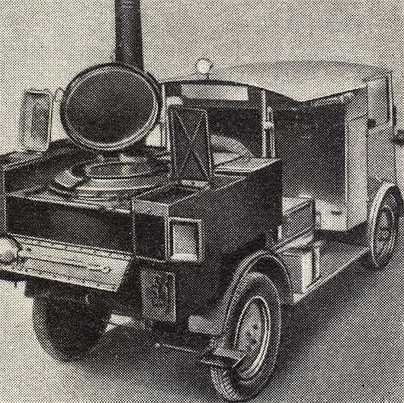

Feldküche

Diese Art der Sicherstellung wurde/war im 1. Weltkrieg gängige Praxis. Zu dieser Zeit entstand vermutlich auch angeregt durch das kanonenähnliche Ofenrohr- der noch heute gebräuchliche Ausdruck für die Feldküche- „Gulaschkanone“. Die Reduzierung auf den Begriff „Gulasch“ resultiert sicher aus dem „Eindruck“ der zubereiteten Fleischgerichte beim Essenteilnehmer. In Würfel geschnittenes Fleisch, mehrfach geschmort, ist eben letztlich „Gulasch“. Die Nuancen, die ein Herr Hering in seinem „Lexikon der Küche“ darstellt, waren (und sind) in einer FKü kaum zu praktizieren. „Braten“ stellten wohl eher untypische FKü- Gerichte dar. Garen ist aufwändiger, eine „gerechte“ Portionierung und die Beilagenbereitstellung sind problematischer. Die Zubereitung von Speisen in den Feldküchen bedurfte- zu jeder Zeit- eines materiellen und personellen „Mindest“-Aufwandes. Eintopfgerichte konnten recht unkompliziert im Kochkessel zubereitet werden; Mehrtopfgerichte erfordern nicht nur mehrere Gargefäße. Insbes. muss die Zubereitung auch „zeit“-gerecht zur befohlenen Zeit der Esseneinnahme erfolgen. Ein mitunter „stundenlanges“ Transportieren (z. Bsp. bei der VerSst der PB durch ihre VerGr., wie wiederholt während TÜ erlebt) „bekommt“ (nicht nur) dem besten Mehrtopfgericht nicht; ein Eintopf ist aber auch dann noch, nicht nur für Hungrige, essbar.

Quelle: http://www.nva-fahrzeuge.de

|

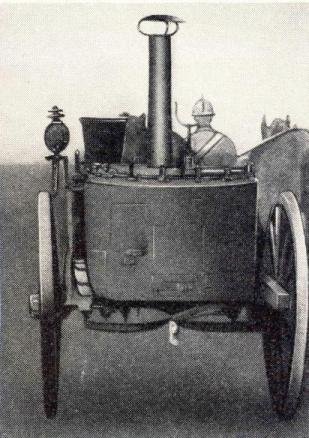

FKÜ 180/52

Als erste "Fahrbare Großküche" kam die SK-200, später FKÜ 180/52 zur Truppe. Das Personal lobte die sehr guten kochtechnischen Eigenschaften. 4 Kessel mit insgesamt 480 l. Durch das sehr hohe Eigengewicht war sie nur bedingt geländefähig.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

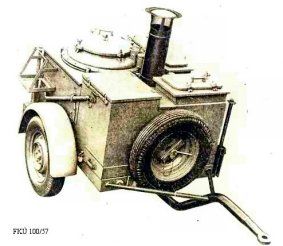

FKÜ 100/57

Wesentlich leichter (650 kg) und mit besseren Geländeeigenschaften ausgestattet war dann die FKÜ 100/57.

Sie reichten um 60-120 Mann zu verpflegen.

Die FKÜ 100/57 wurde im VEB Wärmegerätewerk Dresden hergestellt.

Technische Besonderheiten:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

FKÜ 180/62

Auf dem Standard- Einachsfahrgestell wurde dann die FKÜ 180/62, später 180/70 und 180/72 eingesetzt. 120 bis 200 Mann konnten damit verpflegt werden.

Speisekessel 175l, Kaffeekessel 70l, , (Nutzinhalte).

FKÜ 180/70

Die FKÜ 180/70 ist die Feldküche aus dem VEB Wärmegerätewerk Dresden.

Technische Besonderheiten: – Betrieb mit Festbrennstoffen, Diesel oder Kerosin

– 1 Druckkochkessel 180 l

– 1 Bratenpfanne 50 l

– 1 Teekessel 70 l

– 1 Reserve 5 l

FKÜ 180/72

Die FKÜ 180/72 ist die Feldküche aus dem VEB Wärmegerätewerk Dresden. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Besonderheiten:

Technische Daten:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

FKÜ 120/88

Die FKÜ 120/88 ist eine absolute Rarität unter den Feldküchen! Insgesamt wurden vom VEB NEGEMA nur 40 Stück hergestellt. Es handelt sich hier um die letzte Baureihe der ehemaligen NVA.

Technische Besonderheiten:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

1980/81 bekam der Verpflegungsdienst auf LAK- Basis die Feldküche KÜE1 und KÜE2. Ausgestattet mit einem Benzin-Elektro-aggregat und 380/220 V Fremdeinspeisung auf geländegängigen Fahrzeugen erhöhten diese die Einsatzmöglichkeiten und die Dienstbedingungen des Personals.

2 x 90 l Speisekessel,

2 x 45 l Bratenkessel,

1 x 50 l Wasserbehälter,

1 x 50 l isolierter Fleischbehälter,

1 x Arbeitstisch,

1 x Doppelspülbecken, div. Schränke und Gewürzkisten.

Leergewicht 3050 kg.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Feldküche ist ein tragbares Feldkochgerät und dient zur Zubereitung von Speisen und Getränken für ca. 15 – 20 Personen.

Die Kleinfeldküche kann mit Diesel, Benzin oder festen Brennstoffen wie Holz oder Kohle betrieben werden. Technische Daten:

Länge 600 mm, Breite 350 mm, Höhe 700 mm |

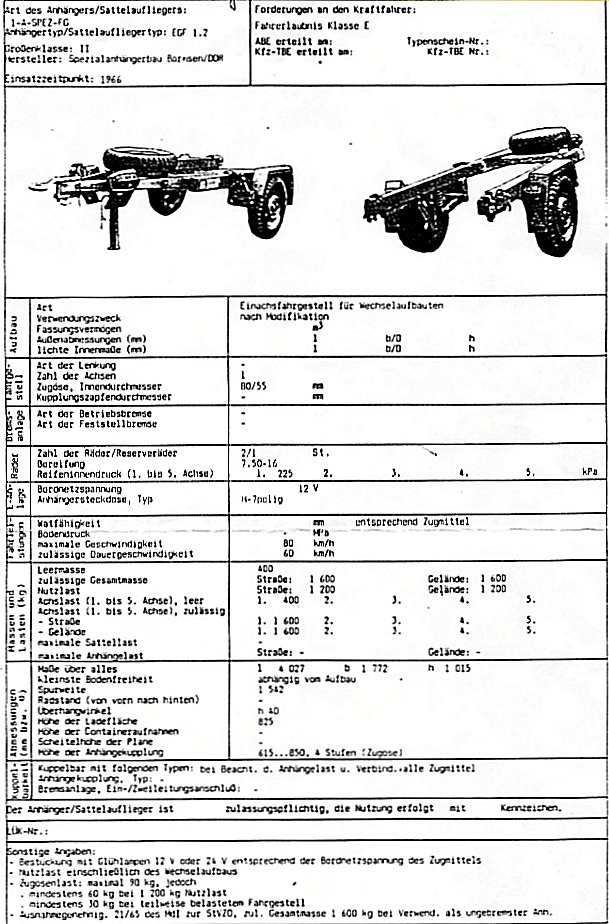

Wassertransportanhänger (WTA)

|

|

|

Anhängegerät

|

WTA 1000/57

|

WTA 900/69

|

|

Länge

|

4.150 mm

|

4.060 mm

|

|

Breite

|

1.860 mm

|

1.772 mm

|

|

Höhe

|

1.720 mm

|

1.760 mm

|

|

Spurweite

|

1.600 mm

|

1.542 mm

|

|

Bodenfreiheit

|

|

360 mm

|

|

Masse

|

1.750 kg

|

1.580 kg

|

|

Füllmenge

|

1.000 l

|

900 l

|

|

Fahrgestell

|

|

1,2 Mp TGL 23 279

|

|

Bereifung

|

7.50-20

|

7.50-16 ND

|

|

Federung

|

Blattfedern

|

Schraubenfedern

|

|

Elektrische Anlage

|

12 V

|

12 V

|

|

Lochdurchmesser Zugöse

|

76/55 mm

|

80/55 mm

|

|

Anhängehöhe

|

595, 695, 755, 855 mm

|

615, 710, 790, 860 mm

|

|

Zusatzausrüstung

|

Handpumpe

|

|

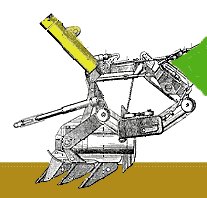

Minenräumgerät KMT-6

Minenräumgerät KMT6:

Bedienung: 1 Armeeangehöriger (Panzerfahrer)

Herstellerland: UdSSR

Literatur: AO52/1/315

Handbuch für technische Pioniere II

Transport: Anbaugerät für mittlere Panzer

Einsatzmöglichkeiten:

Individuelles Minenräumgerät für mittlere Panzer zum Überwinden von

Minensperren.

Leistungsangaben:

Fahrgeschwindigkeit des Panzers mit angebautem

Minenräumgerät (in Arbeitslage)

auf leichten Böden max. 15 km/h

auf festen, steinigen (gefrorenen) Böden max. 6 km/h

Technische Angaben:

Breite einer Messersektion

in der Arbeitslage 745 mm

in der Marschlage 600mm

Masse des Minenräumgerätes (einschl. EWZ) I.OOO kg

Quelle der Texte und der Bilder: http://www.t-72.de und http://www.pib-11.de

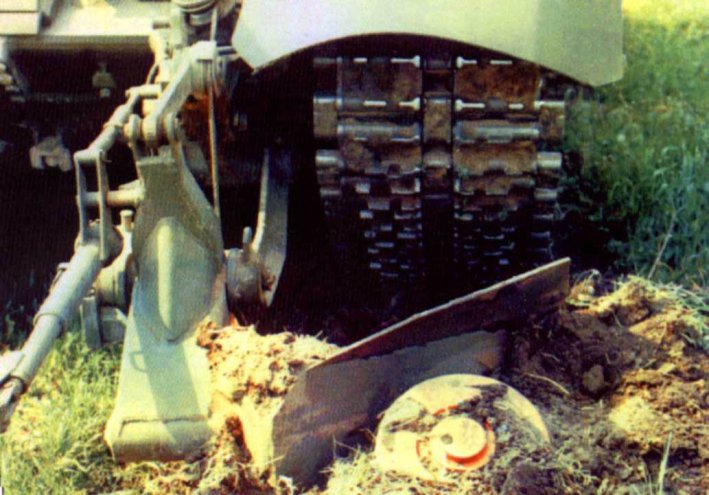

Minenräumgerät KMT-5

Das KMT-5 (Kolejnyj Minny-Tral) Minenräumgerät ist ein Räumgerät für Minen die durch Kontakt ausgelöst werden. Entworfen wurde es für die Standartaufnahme an Panzern sowjetischer Konstruktion, so dass es am T-54/55, T-62, T-64, und T-72 montiert werden kann.

Geschafft! Meldung an den KC: KMT-5 angebaut! Gefechtsbereit!

T-55 mit KMT-5 im Sperrknoten

T-54 mit KMT-5 beim Minenräumen

Die Mine explodiert. Der Weg ist frei!

Quelle der Texte und der Bilder: http://www.t-72.de und http://www.pib-11.de

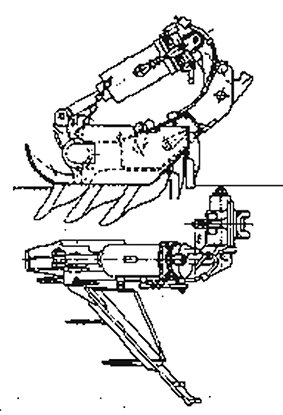

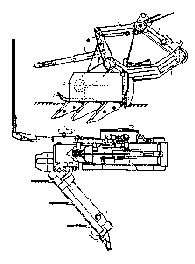

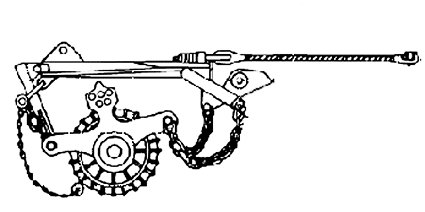

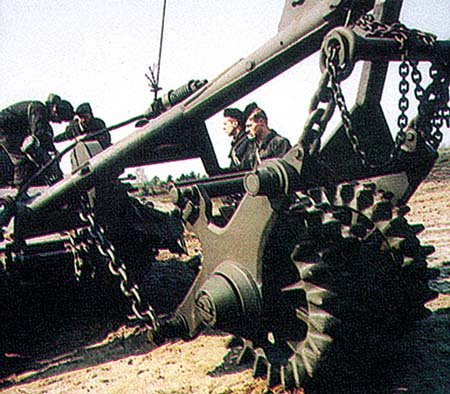

Minenräumgerät KMT-4

Das Kolejnyj Minny-Tral 4, kurz KMT-4 genannt, wurde in den 1960-er Jahren für den T-54 und T-55 entwickelt. Durch eine“standardisierte” Aufnahme konnte das KMT-4 aber auch noch bei späteren Panzern wie dem T-62, T-64, T-72 etc. verwendet werden. Das gesamte KMT-4 Minenräumgerät besteht aus zwei spiegelbildlich aufgebauten Mechaniken die jeweils vor der rechten und der linken Kette montiert werden. Jede Seite besteht aus einem beweglichen Gestell an dessen vorderem Ende eine schräg nach hinten laufende Schaufel befestigt ist. An dieser 60 cm breiten Schaufel befinden sich drei Zähne in Fahrrichtung an der Vorderseite der Schaufel und zwei die Senkrecht nach unten gerichtet sind hinter der Schaufel. Als Tiefenanschlag dient ein “Ski” der auf der Innenseite des KMT-4 über den Boden gleitet. Die Räumtiefe ist dabei auf 10 cm begrenzt.