Monats-Archive: Juli 2009

Bautechnik

- Fertigung im Traktorenwerk ChTZ Tscheljabynsk/UdSSR bis in die 70-iger Jahre

- das Starten des 4 Zylinderdieselmotors (13580cm³ und 108 PS) erfolgt mit einem 17 PS

- 2 Zylinder 4-Takt Ottomotor

- "Eisenschwein" durch und durch, es gibt außer einigen Dichtungen und den Scheiben fast keine Teile die nicht aus Eisen sind

- Komfort? Was ist Komfort??

Quelle: http://www.militaerverein.de

Quelle: http://www.militaerverein.de

Quelle: http://www.militaerverein.de

Quelle: http://www.militaerverein.de

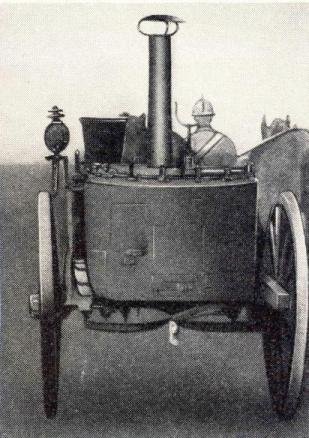

Feldküche

Diese Art der Sicherstellung wurde/war im 1. Weltkrieg gängige Praxis. Zu dieser Zeit entstand vermutlich auch angeregt durch das kanonenähnliche Ofenrohr- der noch heute gebräuchliche Ausdruck für die Feldküche- „Gulaschkanone“. Die Reduzierung auf den Begriff „Gulasch“ resultiert sicher aus dem „Eindruck“ der zubereiteten Fleischgerichte beim Essenteilnehmer. In Würfel geschnittenes Fleisch, mehrfach geschmort, ist eben letztlich „Gulasch“. Die Nuancen, die ein Herr Hering in seinem „Lexikon der Küche“ darstellt, waren (und sind) in einer FKü kaum zu praktizieren. „Braten“ stellten wohl eher untypische FKü- Gerichte dar. Garen ist aufwändiger, eine „gerechte“ Portionierung und die Beilagenbereitstellung sind problematischer. Die Zubereitung von Speisen in den Feldküchen bedurfte- zu jeder Zeit- eines materiellen und personellen „Mindest“-Aufwandes. Eintopfgerichte konnten recht unkompliziert im Kochkessel zubereitet werden; Mehrtopfgerichte erfordern nicht nur mehrere Gargefäße. Insbes. muss die Zubereitung auch „zeit“-gerecht zur befohlenen Zeit der Esseneinnahme erfolgen. Ein mitunter „stundenlanges“ Transportieren (z. Bsp. bei der VerSst der PB durch ihre VerGr., wie wiederholt während TÜ erlebt) „bekommt“ (nicht nur) dem besten Mehrtopfgericht nicht; ein Eintopf ist aber auch dann noch, nicht nur für Hungrige, essbar.

Quelle: http://www.nva-fahrzeuge.de

|

FKÜ 180/52

Als erste "Fahrbare Großküche" kam die SK-200, später FKÜ 180/52 zur Truppe. Das Personal lobte die sehr guten kochtechnischen Eigenschaften. 4 Kessel mit insgesamt 480 l. Durch das sehr hohe Eigengewicht war sie nur bedingt geländefähig.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

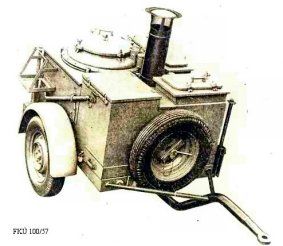

FKÜ 100/57

Wesentlich leichter (650 kg) und mit besseren Geländeeigenschaften ausgestattet war dann die FKÜ 100/57.

Sie reichten um 60-120 Mann zu verpflegen.

Die FKÜ 100/57 wurde im VEB Wärmegerätewerk Dresden hergestellt.

Technische Besonderheiten:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

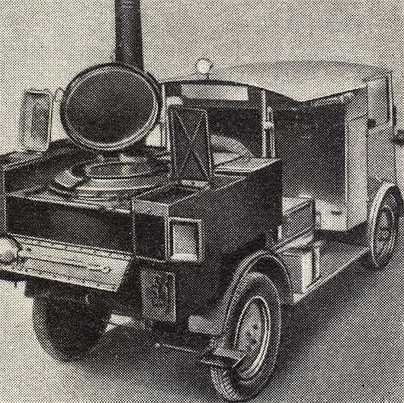

FKÜ 180/62

Auf dem Standard- Einachsfahrgestell wurde dann die FKÜ 180/62, später 180/70 und 180/72 eingesetzt. 120 bis 200 Mann konnten damit verpflegt werden.

Speisekessel 175l, Kaffeekessel 70l, , (Nutzinhalte).

FKÜ 180/70

Die FKÜ 180/70 ist die Feldküche aus dem VEB Wärmegerätewerk Dresden.

Technische Besonderheiten: – Betrieb mit Festbrennstoffen, Diesel oder Kerosin

– 1 Druckkochkessel 180 l

– 1 Bratenpfanne 50 l

– 1 Teekessel 70 l

– 1 Reserve 5 l

FKÜ 180/72

Die FKÜ 180/72 ist die Feldküche aus dem VEB Wärmegerätewerk Dresden. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Besonderheiten:

Technische Daten:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

FKÜ 120/88

Die FKÜ 120/88 ist eine absolute Rarität unter den Feldküchen! Insgesamt wurden vom VEB NEGEMA nur 40 Stück hergestellt. Es handelt sich hier um die letzte Baureihe der ehemaligen NVA.

Technische Besonderheiten:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

1980/81 bekam der Verpflegungsdienst auf LAK- Basis die Feldküche KÜE1 und KÜE2. Ausgestattet mit einem Benzin-Elektro-aggregat und 380/220 V Fremdeinspeisung auf geländegängigen Fahrzeugen erhöhten diese die Einsatzmöglichkeiten und die Dienstbedingungen des Personals.

2 x 90 l Speisekessel,

2 x 45 l Bratenkessel,

1 x 50 l Wasserbehälter,

1 x 50 l isolierter Fleischbehälter,

1 x Arbeitstisch,

1 x Doppelspülbecken, div. Schränke und Gewürzkisten.

Leergewicht 3050 kg.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Feldküche ist ein tragbares Feldkochgerät und dient zur Zubereitung von Speisen und Getränken für ca. 15 – 20 Personen.

Die Kleinfeldküche kann mit Diesel, Benzin oder festen Brennstoffen wie Holz oder Kohle betrieben werden. Technische Daten:

Länge 600 mm, Breite 350 mm, Höhe 700 mm |

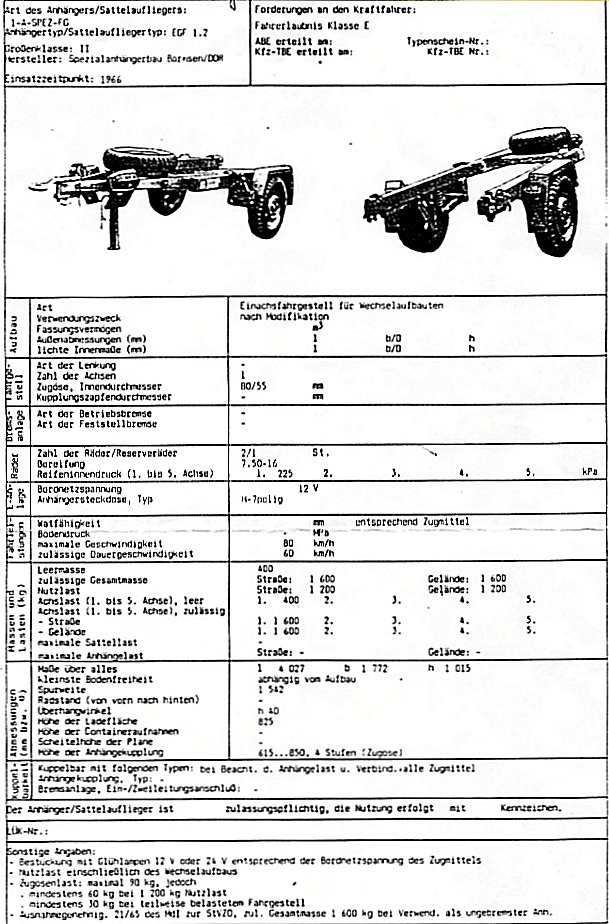

Wassertransportanhänger (WTA)

|

|

|

Anhängegerät

|

WTA 1000/57

|

WTA 900/69

|

|

Länge

|

4.150 mm

|

4.060 mm

|

|

Breite

|

1.860 mm

|

1.772 mm

|

|

Höhe

|

1.720 mm

|

1.760 mm

|

|

Spurweite

|

1.600 mm

|

1.542 mm

|

|

Bodenfreiheit

|

|

360 mm

|

|

Masse

|

1.750 kg

|

1.580 kg

|

|

Füllmenge

|

1.000 l

|

900 l

|

|

Fahrgestell

|

|

1,2 Mp TGL 23 279

|

|

Bereifung

|

7.50-20

|

7.50-16 ND

|

|

Federung

|

Blattfedern

|

Schraubenfedern

|

|

Elektrische Anlage

|

12 V

|

12 V

|

|

Lochdurchmesser Zugöse

|

76/55 mm

|

80/55 mm

|

|

Anhängehöhe

|

595, 695, 755, 855 mm

|

615, 710, 790, 860 mm

|

|

Zusatzausrüstung

|

Handpumpe

|

|

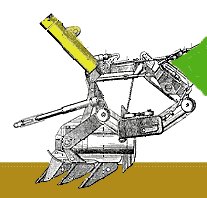

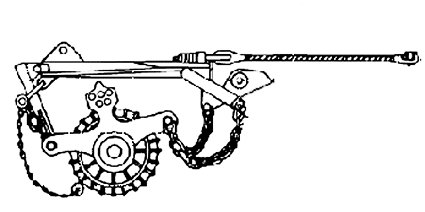

Minenräumgerät KMT-6

Minenräumgerät KMT6:

Bedienung: 1 Armeeangehöriger (Panzerfahrer)

Herstellerland: UdSSR

Literatur: AO52/1/315

Handbuch für technische Pioniere II

Transport: Anbaugerät für mittlere Panzer

Einsatzmöglichkeiten:

Individuelles Minenräumgerät für mittlere Panzer zum Überwinden von

Minensperren.

Leistungsangaben:

Fahrgeschwindigkeit des Panzers mit angebautem

Minenräumgerät (in Arbeitslage)

auf leichten Böden max. 15 km/h

auf festen, steinigen (gefrorenen) Böden max. 6 km/h

Technische Angaben:

Breite einer Messersektion

in der Arbeitslage 745 mm

in der Marschlage 600mm

Masse des Minenräumgerätes (einschl. EWZ) I.OOO kg

Quelle der Texte und der Bilder: http://www.t-72.de und http://www.pib-11.de

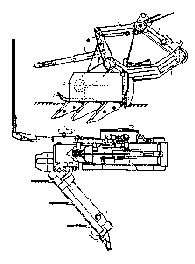

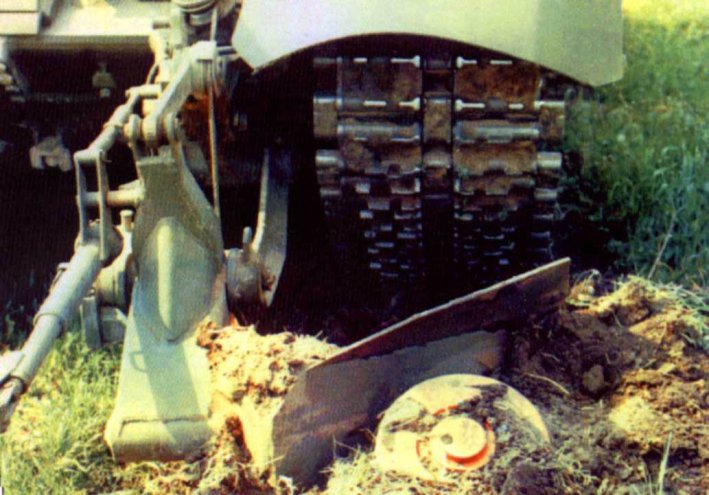

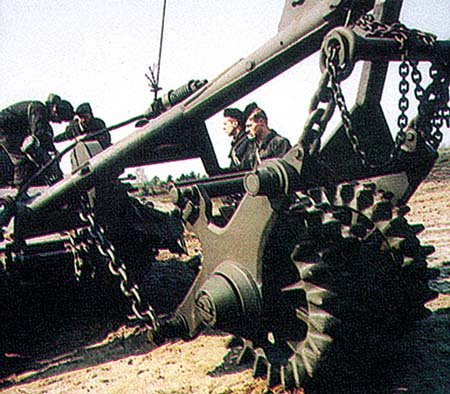

Minenräumgerät KMT-5

Das KMT-5 (Kolejnyj Minny-Tral) Minenräumgerät ist ein Räumgerät für Minen die durch Kontakt ausgelöst werden. Entworfen wurde es für die Standartaufnahme an Panzern sowjetischer Konstruktion, so dass es am T-54/55, T-62, T-64, und T-72 montiert werden kann.

Geschafft! Meldung an den KC: KMT-5 angebaut! Gefechtsbereit!

T-55 mit KMT-5 im Sperrknoten

T-54 mit KMT-5 beim Minenräumen

Die Mine explodiert. Der Weg ist frei!

Quelle der Texte und der Bilder: http://www.t-72.de und http://www.pib-11.de

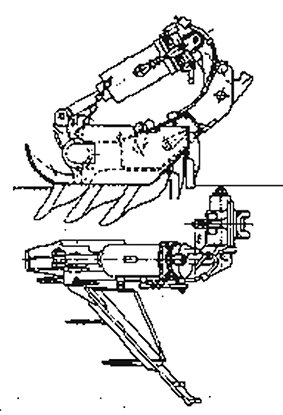

Minenräumgerät KMT-4

Das Kolejnyj Minny-Tral 4, kurz KMT-4 genannt, wurde in den 1960-er Jahren für den T-54 und T-55 entwickelt. Durch eine“standardisierte” Aufnahme konnte das KMT-4 aber auch noch bei späteren Panzern wie dem T-62, T-64, T-72 etc. verwendet werden. Das gesamte KMT-4 Minenräumgerät besteht aus zwei spiegelbildlich aufgebauten Mechaniken die jeweils vor der rechten und der linken Kette montiert werden. Jede Seite besteht aus einem beweglichen Gestell an dessen vorderem Ende eine schräg nach hinten laufende Schaufel befestigt ist. An dieser 60 cm breiten Schaufel befinden sich drei Zähne in Fahrrichtung an der Vorderseite der Schaufel und zwei die Senkrecht nach unten gerichtet sind hinter der Schaufel. Als Tiefenanschlag dient ein “Ski” der auf der Innenseite des KMT-4 über den Boden gleitet. Die Räumtiefe ist dabei auf 10 cm begrenzt.

PKW Trabant Kübel

1954 beschloss das Politbüro, einen neuen, preiswerten und robusten Kleinwagen in Auftrag zu geben. Vorbild war der seit1950 in Bremen mit großem Erfolg gebaute Lloyd. Als Eckdaten waren ein Gewicht von max. 600 kg und ein Verbrauch von 5,5 l/100 km vorgegeben. Der Preis solltebei einer Jahresproduktion von 12.000 Stück nicht mehr als 4.000 Mark betragen.Außerdem sollte die Außenhaut aus Kunststoff gefertigt sein, da Tiefziehblech auf der Embargoliste der westlichen Länder stand und daher in der DDR relativ rar und teuer war – sowjetisches Tiefziehblech erwiessich als ungeeignet.

1. Die Beplankung der ansonsten selbsttragenden Karosserie besteht teilweise aus

baumwollverstärktem Phenoplast.

2. Die ungeregelte Luftkühlung (vom Keilriemen angetriebener Axiallüfter) erfordert keinen Kühlergrill – er ist nur zur Zierde vorhanden.

Trabant 601

Quelle: http://www.trabiteile.de

Technische Angaben:

|

Produktionszeitraum: |

1964–1990 |

|

Motoren: |

600cm³-Zweitakt-Otto |

|

|

17–18 kW |

|

Länge: |

3.555–3.560 mm |

|

Breite: |

1.504–1.510 mm |

|

Höhe: |

1.437–1.467 mm |

|

Leergewicht: |

620–660 kg |

PKW Wartburg 353

Wartburg (benannt nach der gleichnamigen Burg bei Eisenach) war der Handelsname verschiedener Kraftfahrzeuge, die von 1898 bis 1903 in der Fahrzeugfabrik Eisenach sowie von 1956 bis 1991 im AWE (VEB Automobilwerk Eisenach) gefertigt wurden.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den Fahrzeugen aus der Zeit von 1956 bis 1991, nämlich mit den Typen:

-

311, 313 und 1000 (1956–1965)

-

312 (1965–1966)

-

353 (1966–1988) und

-

1.3 (1988–1991).

Technische Angaben:

- L/B/H: Limousine: 4.220/1.640/1.495 mm; Tourist: 4.380/1.640/1.495 mm; Achsstand: 2450 mm

- Motor: Dreizylinder-Zweitakt-Ottomotor, flüssigkeitsgekühlt

- Hubraum: 992 cm³

- Leistung: 36,8 kW / 50 PS

- Drehmoment: 98 Nm bei 3000 Motorumdrehungen je Minute

- Kraftstoff: Zweitaktgemisch 1:50, min 88 ROZ

- Vergaser: Fallstromvergaser BVF-40, ab 1982 Registervergaser Jikov 32 SEDR

- Getriebe: Viergangzahnradgetriebe / ein Rückwärtsgang, vollsynchronisiert

- Freilauf in allen Gängen, manuell sperrbar

- Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung mit Torsionsfeder, Typ: T 10-12K

- Fahrwerk: Einzelradaufhängung, vorn getrieben, Felgen 13", Reifen 165-SR 13, 175/70 R13 oder 185-SR 13

- Wendekreis: 10,2 m

- Bremsen: feststellbare Handbremse, Simplex Trommelbremsen hinten, Scheibenbremsen vorn

- Akkumulator: 12 V / 38 Ah (ab 1981)

- Zündanlage: Unterbrecher, je Zylinder 1 Zündspule; elektronische Zündung nachrüstbar

- Elektroanlage: Gleichstromlichtmaschine 12 V / 220 W, ab 1975 Drehstromlichtmaschine 12 V / 588 W

- Hauptbeleuchtung: ab 1978 H4 Halogenscheinwerfer 65/55 W

- Kofferraum: 525 l(Limousine); L/B/H 1940/1300/860 mm (Tourist)

- Gesamtmasse Leer/Nutzmasse/Gesamtlast: Limousine: 920 kg/400 kg/1.320 kg; Tourist: 970 kg/440 kg/1410 kg

Motorräder im PR-4

Motorräder wurden in der NVA vom

Motorrad M72

Motorrad ES 250-A

Motorrad ES 250-1

-A

Quelle: http://www.nva-fahrzeuge.de/motorraeder.htm

Motorrad ES 250-2-A

Motorrad TS 250-A

Training auf der Wippe

Motorrad TS 250-1-A

Motorrad ETZ 250

|

|

M 72

|

ES 250-A

|

ES 250-1-A

|

ES 250-2-A

|

TS 250-1-A

|

ETZ 250-A

|

|

Eigenmasse kg

|

350

|

162

|

153

|

156

|

168

|

175

|

|

Nutzmasse kg

|

300

|

158

|

167

|

164

|

177

|

200

|

|

Länge m

|

2,42

|

2,00

|

2,04

|

2,09

|

2,08

|

2,20

|

|

Breite m

|

1,60

|

0,71

|

0,88

|

0,86

|

0,87

|

0,75

|

|

Höhe m

|

0,98

|

0,95

|

1,19

|

1,33

|

1,22

|

1,32

|

|

Bodenfreiheit m

|

0,13

|

0,11

|

0,14

|

0,17

|

0,14

|

0,15

|

|

Motor

|

4T-Otto

|

2T-Otto

|

2T-Otto

|

2T-Otto

|

2T-Otto

|

2T-Otto

|

|

Hubraum cm3

|

746

|

250

|

250

|

146

|

244

|

244

|

|

Leistung kw

|

16,5

|

11

|

12

|

12,90

|

14

|

12,5

|

|

Fahrbereich km

|

465

|

300

|

300

|

320

|

420

|

455

|

|

Vmax km/h

|

85

|

90

|

85

|

90

|

80

|

100

|

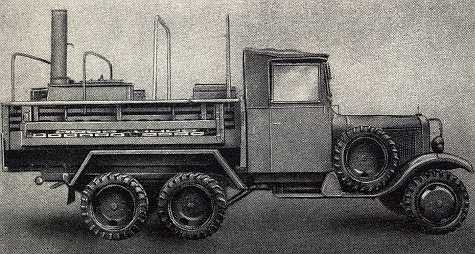

LKW G-5

Der G-5 ist ein in der DDR entwickelter und gebauter dreiachsiger Langhauber-Lastkraftwagen.

- Motor: 6-Zylinder-Diesel-Motor mit 120 PS

- Getriebe: 5-Gang-Wechsel-Getriebe mit Klauenschaltung

- Zulässige Nutzmasse: 5 t

- Höchstgeschwindigkeit auf der Straße: 80 km/h

- Höchstgeschwindigkeit im Gelände: 40 km/h

- Ausführungen/Aufbauten: Muldenkipper, Kran, Koffer (unter anderem Werkstattkoffer),

- Pritsche mit Plane,Tankfahrzeug, Wasserwerfer, verschiedene Feuerwehrfahrzeuge und andere

Innenraum G-5 Tankwagen

ommons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page) und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia: Lizenzbestimmungen). Der Urheber des Bildes ist Norbert Schnitzler.

G-5 mit Kofferaufbau