Monats-Archive: Juli 2009

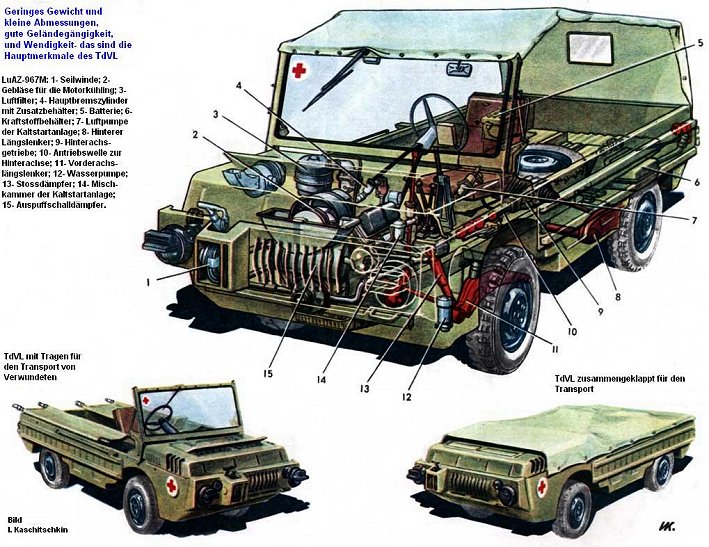

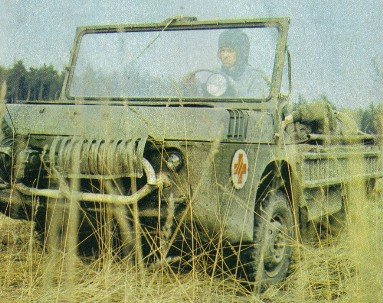

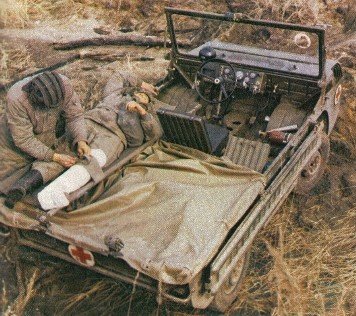

Geschädigten-Transport-Kfz LUAZ 976 M

Quelle: http://www.militaerverein.de

itet, an einem einfachen, und einem schwimmfähige

n. Die Militärs entschieden sich für die zweite Variante. Um das Problem mit dem Transport von Verwundeten zu lösen, wurde der Fahrerplatz in der Mitte angeordnet, der Sanitäter saß direkt dahinter Rücken an Rücken. Die Tragen für die Verwundeten konnte man seitlich, neben den Sitzen befestigen. Das Fahrzeug bekam ein Stoffverdeck.

Quelle: http://www.militaerverein.de

– Breite: 1,71m,

– Höhe: 1,55m

– schwimmfähig

|

|

UAZ-469

UAZ-469

Quelle: Dieses Bild basiert auf dem Bild „UAZ 469.JPG“ (http://commons.wikimedia. org/wiki/File:UAZ_469.JPG) aus derfreien Medien-datenbank Wikimedia Commons (http://commons. wikimedia.org/wiki/Main_Page) und steht unter derGNU-Lizenz für freie Doku-mentation (http://de.wikipedia. org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen). Der Urheber desBildes ist Bajuvar.

1950 stellte das Unternehmen den Prototyp UAZ-300 vor. Es handelte sich dabei um einen 1,5-Tonner für schwer zugängliches Terrain und auch den landwirtschaftlichen Einsatz. Die ersten Tests fanden noch im selben Jahr statt und verliefen alle erfolgreich. Dennoch war keiner der Ingenieure gewillt, das Fahrzeug in die Serienproduktion zu bringen. 1954 stellte der Chefdesigner von UAZ einen Geländewagen vor, der sich sehr an der Marke GAZ orientierte. Aufgrundder Ähnlichkeit des Modells lief er Ende des Jahres als GAZ-69 vom Band. Ein geländetauglicheres Modell, der GAZ-69A,wurde ab 1955 in Gorki hergestellt. Kurz darauf wurden beide Modelle auch mit sehr unterschiedlichen Aufbauten angeboten. Von Landwirtschaftsnutzen bis hin zu Ambulanz- und Militärzwecken gab es insgesamt mehr als 117 Aufbauvarianten. Für Privatkäufer gab es auch einen Anhänger. Omnibus und Panel-Van-Variante folgten allerdings erst im Sommer 1956. Die ersten Exporte der UAZ fanden 1956 statt. Beliefert wurden 22 Länder. Durch die aufgrund des Exports gestiegeneQualität wies UAZ ein Rekordjahr auf und bildete nun qualitativ erstmals eine wichtige Konkurrenz zu den US-Fahrzeugen. Die Briten hatten den Autoexport in die Sowjetunion 1953 aufgrund politischer Differenzen eingestellt. 1960 folgte einMarktkampf zwischen GAZ und ZIL, der UAZ einen drastischen Markteinbruch bescherte. Im Januar 1961 präsentierte daraufhin UAZ einen Omnibus, der in der Karibik als Konkurrent des Volkswagen-T1-Busses galt. Ende des Jahres lief er als UAZ-451 (Kleinbus) und UAZ-351D (Pritschenwagen) vom Band. Aufgrund zahlreicher Varianten und

UAZ-469, Armaturenbrett

Quelle: Dieses Bild basiert auf dem Bild „UAZ 569-dashboard.jpg“ (http://de.wikipedia. org/wiki/Datei:UAZ_569-dash-board.jpg) aus der freien Mediendatenbank Wikimedia Commons (http://commons. wikimedia.org/wiki/Main_Page) und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation (http://de.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia: Lizenzbestimmungen). Der Urheber des Bildes ist Ralf Roletschek at de.wikipedia.

Ausstattungsmöglichkeiten wurde er sehr beliebt. Einige Varianten des UAZ-451 werden auf Anfrage hin sogar Am 4. August 1972 war der Ausbau der Hauptproduktionsstraße schließlich abgeschlossen. Diese wurde aber erst am 15. Dezember in Betrieb genommen. Am 18. Februar 1974 verließ das einmillionste Fahrzeug das Werk. Es war ein zu dieser Zeit sehr beliebter UAZ-452. Der UAZ-452 wurde in der DDR als UAZ-3909 (Kleintransporter) und als UAZ-3743 (Kleinbus) vertrieben. Im August wurde der Elbrus mit einer UAZ-452B-Kolonne in nur 38 Minuten befahren. Dies stellte einen neuen Weltrekord dar.Für einen 1976 in Produktion genommenen UMZ-451Ì wurde UAZ der zweite Orden des Roten Arbeitsbanners verliehen. Eine Qualitätsauszeichnung erhielt UAZ im November 1977. Daraufhin wurden die Preise für vier Monate lang um 45 Prozent gesenkt. Dies bescherte UAZ im Gegensatz zum Vorjahr einen Bestellungszuwachs von 24,8 Prozent. 1983 erhielt UAZ einen staatlichen Auftrag zur Entwicklung eines Amphibienfahrzeugs. Das Ergebnis war der UAZ Jaguar. Zum Einsatz kam er zumeist bei der Grenzwache. Im Wasser erreichte das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 8 bis 10 km/h.

Russische Fallschirmjäger in Bosnien

Quelle: Dieser Beitrag basiert auf dem Artikel „Uljanowski Awtomobilny Sawod“ (http://de.wikipedia.org/wiki/UAZ) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite)und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation (http://de. wikipedia.org/wikiWikipedia:Lizenzbestimmungen). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia :Autorenportal) verfügbar.

„UAZ“ hat für die Armee ein neues Auto geschaffen

LKW IFA W50 L/A

Der W50 (Werdau 50 dt) ist ein im VEB Kraftfahrzeugwerk „Ernst Grube“ Werdau entwickelter und zwischen 1965 und 1990 in Ludwigsfelde gebauter Vielzweck-LKW des Industrieverbands Fahrzeugbau (IFA), der den S4000 ersetzte. Insgesamt wurden 571.789 Fahrzeuge dieses Typs im VEB Automobilwerke Ludwigsfelde gebaut. Das Nachfolgemodell des W50 war der ebenfalls in Ludwigsfelde gebaute L60.

Quelle: http://tuxpingu.bplaced.net/4images/data/media/5/w50lapv_0001.jpg

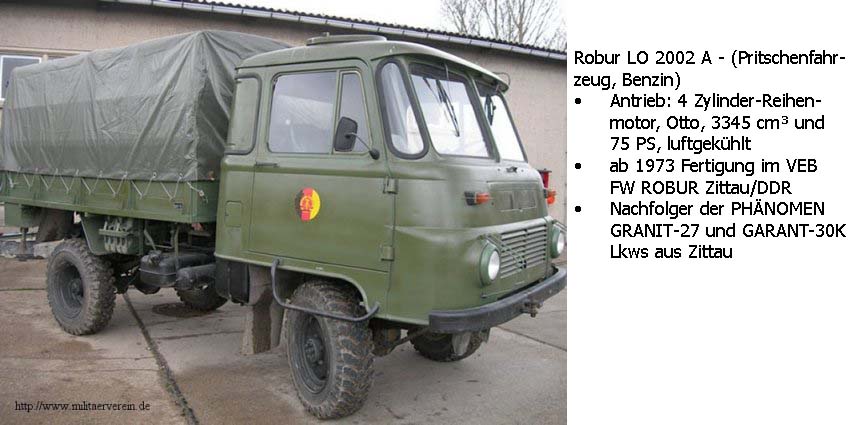

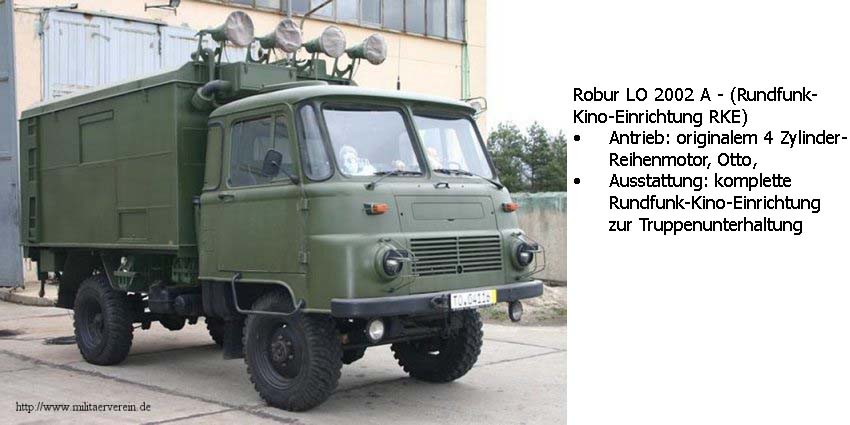

LKW ROBUR LO 1800

Robur war der Markenname des VEB Robur-Werke Zittau der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Haupterzeugniswaren Lastkraftwagen bis drei Tonnen Nutzlast. Produktionsstandort war die Stadt Zittau im Südosten Sachsens. Bis 1946 wurde unter dem Namen Phänomen produziert, bis 1957 firmierte der inzwischen Volkseigene Betrieb als VEB Phänomen Zittau.

- normale Motorlage

- Fahrzeug LO 1800A/1801A mit Luftgekühltem Ottomotor (Allrad)

- Fahrzeug LO 2002 mit 2 Tonnen Nutzlast

- Fahrzeug LD 2002 mit 2 Tonnen Nutzlast und Luftgekühltem Dieselmotor

- Fahrzeug LD 2202

- Fahrzeug LD 2202 A ist die mit Dieselmotor ausgestattete zivile Variante des LO 2002 A

- Safari-Modelle mit Modifikationen für den Export

- Fahrzeuge mit geschlossenem Aufbau (Mehrzweck)

- vorverlegter Motor

- Bus (B21): LD 3001 FR M2/B21

- normale Motorlage

- Kühlkoffer

- Leichtkoffer

- Pritsche

- Mehrzweckfahrzeug: LO 3002 Fr M5/MZ 11

LO RKE

LKW Zil-157

Quelle: http://www.militaerverein.de

Quelle: http://www.militaerverein.de

Quelle: http://www.militaerverein.de

LKW Zil-131

Der ZIL-131 (russisch: ЗИЛ-131) ist ein Lastkraftwagen (6×6) des sowjetischen/russischen Fahrzeugherstellers Sawod imeni Lichatschowa. Dieser Lkw findet hauptsächlich im Militär Verwendung, so bietet er dem Mehrfachraketenwerfer BM-51 „Prima“ (einer Variante des BM-21) die Basis. Der ZIL-131 ist die 6×6-Variante des ZIL-130, der ursprünglich für die zivile Nutzung konzipiert wurde.

| Länge: | 7,040 m |

| Breite: | 2,500 m |

| Höhe: | 2,975 m |

| Eigenmasse: | 6,7 Tonnen |

| Bodenfreiheit: | 33 cm |

| Steigungswinkel: | 58° |

| Motor: | 4-Takt-Otto V8 |

| Hubraum: | 6.960 ccm |

| Leistung: | 150 PS |

| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h (gedrosselt) |

| Reichweite: | ca. 650 km |

ommons.wikimedia. org/wiki/Fil

e:Zil131_nva.jpg) aus der freien Mediendatenbank Wikimedia Commons (http://commons. wikimedia.org/wiki/Main_Page) und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation (http://de.wikipedia. org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen). Der Urheber des Bildes ist Uralaz.

Schwerer LKw KrAZ 255B

Der KrAZ-255 (russisch: КрАЗ-255) ist ein russischer Lastkraftwagen (6×6) des Fahrzeugherstellers KrAZ. Dieser Lkw-Typ wurde und wird in vielen Ländern des Warschauer Vertrages und der heutigen GUS-Staaten eingesetzt. Der Lkw wurde und wird sowohl militärisch als auch zivil genutzt.

- KrAZ-255: Basisversion; verbesserte Variante KrAZ-255B

- KrAZ-256: Muldenkipper

- KrAZ-257: Sattelschlepper

- KrAZ-258: Zugmaschine mit Ballastpritsche

| Länge | 8.645 mm |

| Breite | 2.750 mm |

| Höhe | 3.170 mm |

| Leergewicht | ca. 11.950 kg |

| Zulässiges Gesamtgewicht | ca. 19.700 kg |

| Höchstgeschwindigkeit | 71 km/h |

| Tankinhalt | 165 Liter |

| Getriebe | 5-Gang-Getriebe + 1 Rückwärtsgang |

| Allrad-Antrieb | 6×6 |

| Norm-Verbrauch | ca. 42 l/100 km |

; &nb

sp;

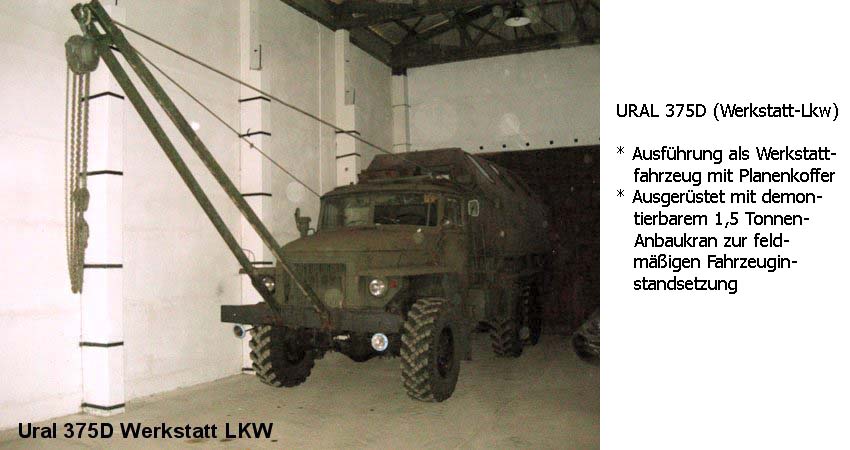

LKW Ural 375 D

Ural-375 D als Werkstattwagen der NVA im Gelände

Quelle: http://www.militaerverein.de

| Basisfahrzeug | |

| Antriebskonzept, Räderformel | Permanent Allrad, 6 x 6.1 |

| Leergewicht Rahmen, kg (incl. Seilwinde) | Min. 8.745 (plus Aufbau) |

| Nutzlast, kg | 5.000 |

| Zulässige Anhängelast, kg | 11.500 |

| Zulässige Gesamtmasse, kg | 13.675 |

| Höchste Vorderachslast, kg | 4260 |

| Höchste Mittel-/Hinterachslast, kg | 9415 |

| Höchstgeschwindigkeit, km/h | 85 |

| Kraftstoffvorrat (incl. Reservetank), | l 210 oder 300 (Haupttank) + 60 (optionaler Reservetank) |

| Mittlerer Fahrbereich inkl. Reserve, km | 700–1100 |

| Mittlerer Kraftstoffverbrauch | l/100 km, |

| Langstrecke | 32 |

| Steigfähigkeit bei voller Masse | 30° |

| Minimaler Wendekreis, m | 22 |

| Maximal durchfahrbare Wassertiefe, m | 1,5 |

LKW Tatra 813

Der Tatra 813 ist ein schwerer zwei- bis vierachsiger Lastkraftwagen des tschechischen Fahrzeugherstellers Tatra. Dieser Typ folgte der Zugmaschine Tatra 141 und wurde ab 1967 in Serie gebaut. Ein erstes Funktionsmuster entstand bereits 1960.

Quelle: http://www.militaerverein.de

| Typ | T 930-31 E, V12-Diesel, luftgekühlt, |

| Hubraum | 17.640 cm3 |

| Bohrung/Hub | 120/130 mm |

| Verdichtung | 16,5 |

| Höchstleistung | 270 PS (199 kW) bei 2.000 U/min |

| max. Drehmoment | 101 kpm (991 Nm) bei 1.300 U/min |

- Dreischeiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt, mit pneumatischer Verstärkung,

- mechanisches Fünfgang-Getriebe, pneumatisch unterstützt,

- mit Zweigang-Z

usatzgetriebe und zweistufigen Planeteng

etriebe, - Allradantrieb mit Zwischenachsdifferenzial,

- Untersetzungsgetriebe in den Radnaben,

- Differenzialsperren

- Zentralrohrrahmen, Pendelachsen,

- Halbelliptik-Blattfedern an beiden Vorderachsen,

- Drehstabfederung an der Hinterachse,

- Teleskopstoßdämpfer

- Reifen 18.00-22,5 ,

- beide Vorderachsen gelenkt, hydraulische Lenkhilfe

- pneumatische Zweikreis-Betriebsbremsanlage mit Trommelbremsen

- Feststellbremse mechanisch, auf Getriebe wirkend

- Motorbremse und Auspuff-Drosselklappe,

- Anhängerbremsanlage mit Zweileitungsanschluss

- Frontlenkerfahrerhaus, feststehend, 5 Sitze, 4 Türen,

- Stahlpritsche 2.465 × 2.420 × 500 mm

| Länge / Breite / Höhe | 7.760 / 2.500 / 2.620 mm, Höhe ohne Rundumkennleuchte |

| Radstand | 1.650 + 2.700 mm |

| Leergewicht | 11.930 kg |

| Nutzlast | 8.800 kg (Ballast) |

| Anhängelast | 100.000 kg |

| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h (ohne Anhänger) |

| Steigfähigkeit | 15,1 % (bei 122 t Zuggesamtgewicht) |

Führungsstelle (FüST) SPW 40P2UM

Der amphibische Panzerspähwagen BRDM-2 (Werksbezeichnung GAZ 41-08) wurde Anfang der 1960er Jahre von W. K. Rubstow im Konstrukteursbüro Dedkow OKB entwickelt und anschließend vom Molotow GAS-Werk in Gorki in Serie gebaut.

Die Indienststellung erfolgte vermutlich 1962, den ersten öffentlichen Auftritt hatte der BRDM-2 allerdings erst bei einer Parade im Jahre 1966. Unter der Bezeichnung Spähpanzer SPW40 wurde er auch bei der NVA eingesetzt. Der BRDM-2 wurde entwickelt, um den bereits in großen Stückzahlen vorhandenen BRDM-1 abzulösen. Verbesserungen gegenüber dem BRDM-1 waren die erhöhte Leistung und Mobilität, sowie eine schwerere Bewaffnung, eine ABC-Schutzanlage und der Einbau von Nachtsichtgeräten. Beim BRDM-2U handelt es sich um ein Fernmelde- und Führungsmodell, das mit einem zusätzlichen Generatorund Fernmeldemitteln ausgestattet wurde. Das Fahrzeug ist leicht am fehlenden Turm und der großen Anzahl von Antennen identifizierbar.

Taktisch-technische Angaben:

|

Besatzung |

4 |

Mann |

|

Gefechtsmasse |

6,5 |

t |

|

Größenangaben |

|

|

|

Länge |

5 750 |

mm |

|

Breite |

2 350 |

mm |

|

Höhe |

2 470 |

mm |

|

Bodenfreiheit (hinteres Ausgleichsgetriebe) |

330 |

mm |

|

Spurweite vorn |

1 840 |

mm |

|

Spurweite hinten |

1 790 |

mm |

|

Antriebsformel |

4 x 4 |

|

|

Funkgerät, Typ |

R 123 |

|

|

Anzahl |

2 |

Stück |

|

Reichweite in der Bewegung |

20 |

km |

|

Bordsprechanlage, Typ |

124 |

|

|

Ziel- und Beobachtungsgeräte |

|

|

|

Kommandant |

|

|

|

Tag: Typ |

Beobachtungsgerät TPKU-2B |

|

|

Anzahl |

1 |

Stück |

|

Typ |

Winkelspiegel |

|

|

Anzahl |

4 |

Stück |

|

Nacht: Typ |

Nachtsichtgerät TKN-1 oder TKN-1S |

|

|

Anzahl |

1 |

Stück |

|

Sichtweite |

300 |

m |

|

Fahrer |

|

|

|

Tag: Typ |

Winkelspiegel |

|

|

Anzahl |

5 |

Stück |

|

Nacht: Typ |

1 Nachtsichtgerät TWN-2B |

|

|

Anzahl |

1 |

Stück |

|

Sichtweite |

60 |

m |

|

Ausrüstung |

|

|

|

Elektroaggregat |

AB1-P/30 |

|

|

Funkgerät, Typ |

R 107 |

|

|

Reichweite in der Bewegung |

8 |

km |

|

Kernwaffenschutzanlage |

Filterlüfter |

|

|

Schutzfilter, Typ |

FPT 100M |

|

|

Kernstrahlungswarn- und -aufklärungsgerät, Typ |

RWA 72K |

|

|

Entaktivierungsgerät, Typ |

DK-4B |

|

|

Seilwinde |

4 |

Mp |

|

Leistungsangaben |

|

|

|

Leistungs-Masse-Verhältnis |

21,5 |

PS/t |

|

Höchstgeschwindigkeit auf Straße |

100 |

km/h |

|

mittlere Geschwindigkeit |

|

|

|

auf Straße |

60 |

km/h |

|

im Gelände |

30 |

km/h |

|

im Wasser |

10 |

km/h |

|

Fahrbereich |

|

|

|

mit 1,0 Auffüllung |

450 |

km |

|

Geländegängigkeit |

|

|

|

Steigfähigkeit |

30 |

Grad |

|

Kletterfähigkeit |

400 |

mm |

|

Überschreitfähigkeit |

1 220 |

mm |

|

Wattiefe |

schwimmfähig |

|

|

Wartungsfristen |

|

|

|

a) TW Nr. 1 |

1 000 |

km |

|

b) TW Nr. 2 |

< b>3 000 |

km |

Quelle: http://www.militaertechnik-der-nva.de